悦享福州文史|身行万里半天下——林则徐自用印赏析

作者:刘家杰

林则徐(1785—1850),字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、七十二峰退叟、瓶泉居士等,福建侯官(今福州)人,清代著名的政治家、思想家、文学家,因领导著名的虎门销烟运动而被誉为民族英雄。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”其伟大的爱国精神至今依旧感召着国人。“能诗文、善对联,精书法、工小楷,法宗欧阳询。”林则徐诗词、文联、书法亦堪称一流。

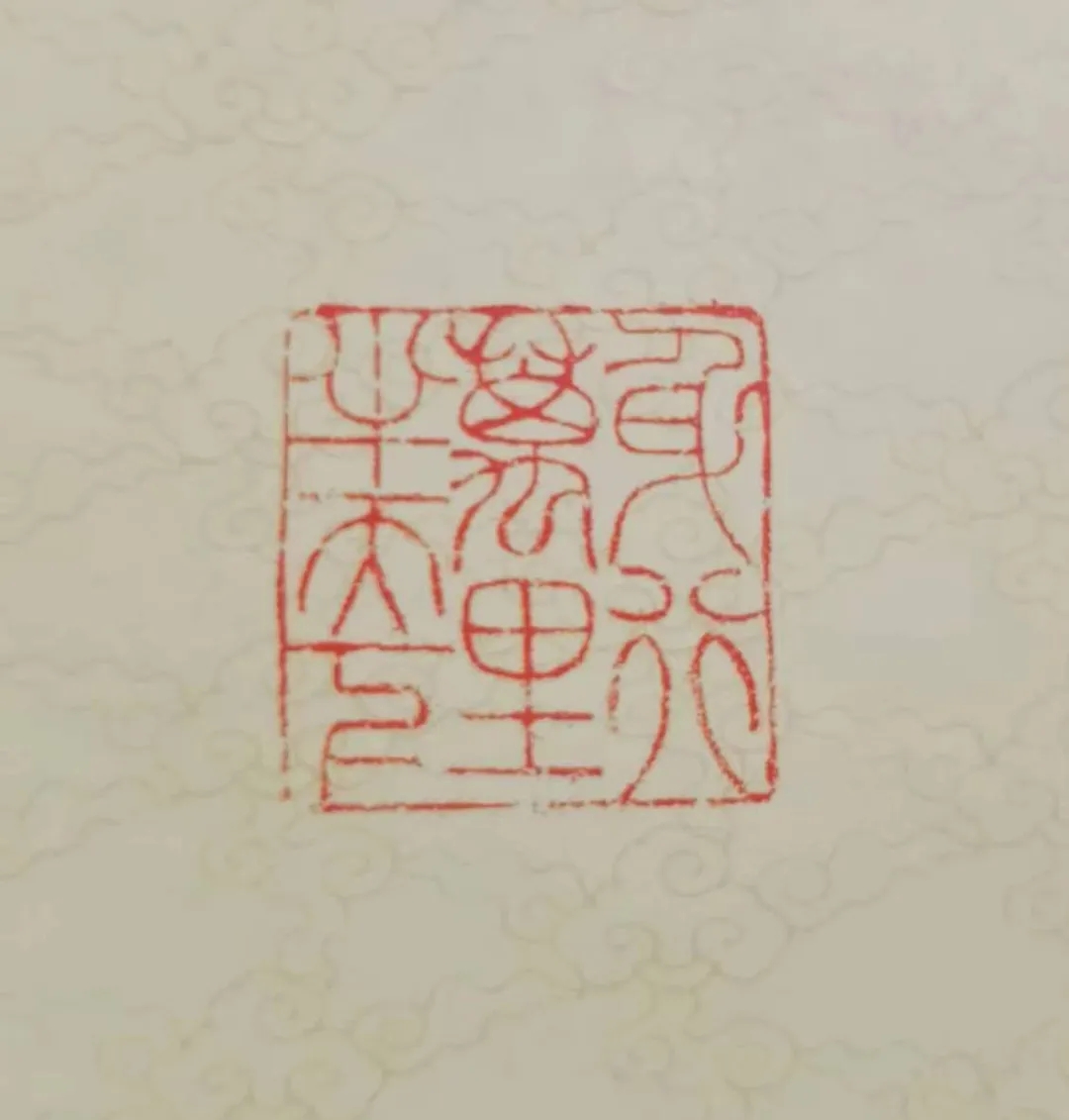

林则徐“身行万里半天下”印章 福州市林则徐纪念馆藏

林则徐后人林崇墉所编《林则徐传》记载:林则徐所用印章,除姓名章外,常随时代与环境不同加盖闲章以表心迹。在从翰林院转任御史期间,林则徐有“读书东观,视草西台”印;河东河道至湖广总督任内有“管领江淮河汉”印;被革职后刻有“宠辱皆忘”印,以见其旷达胸怀;结束流放从新疆回来后,刻有“身行万里半天下”“遍历回疆八城”印,以见其足迹遍布域中,反映其人生心路历程。而其中“身行万里半天下”印尤为大气磅礴,此章质地亦如林则徐俭朴一生,为福州本地普通寿山石,高9.6厘米,宽3.1厘米,古朴厚重,为细朱文印,现珍藏于福州市林则徐纪念馆。

此印文出自苏东坡《龟山》诗:

我生飘荡去何求,再过龟山岁五周。

身行万里半天下,僧卧一庵初白头。

地隔中原劳北望,潮连沧海欲东游。

元嘉旧事无人记,故垒摧颓今在不?

苏轼(1037—1107),字子瞻,号东坡居士,四川眉州眉山人,北宋文学家、书法家、画家,唐宋八大家之一。龟山在当时的泗州盱眙县龟山镇(今属江苏)。治平三年(1066),苏轼运载父亲苏洵灵柩返回四川,途经龟山。因与王安石政见不合,苏轼上书神宗论朝政得失,忤王安石变法而为王党陷害。熙宁四年(1071),苏轼外放担任杭州通判,再次经过龟山,前后相隔五年,其间四处飘荡,此时故地重游,不禁感慨万千。“我生飘荡去何求”一语成谶,苏轼后半生几乎都在流放漂泊之中。从四川眉山到河南汴京,再到陕西凤翔、长安等地,苏轼可谓“身行万里半天下”,流露出其大气磅礴、无比豪迈之气概。下句突然转变语调,像僧人一样静卧于庵中,头发刚刚开始发白,苏轼感叹自己怀才不遇,一番抱负难以施展,当初雄心壮志如今却心灰意冷。此句对仗极为精妙、意境横开。清内阁学士、文学家翁方纲(1733—1818)极为仰慕苏东坡,将其书斋命名为“苏斋”“宝苏斋”,一生举办二十余次“寿苏会”,其《石洲诗话》卷三曰:“苏诗‘身行万里半天下,僧卧一庵初白头’,此何等神力!”感叹此乃神来之句,其功力非凡人所能及。“清初六家”之一、当代武侠小说作家金庸先生的先祖查慎行(1650—1727)也非常钦慕苏东坡,师法苏东坡并为其作注,很喜欢这两句诗,并自号“初白庵”,故又称“查初白”。龟山与汴京相隔中原,苏轼忧国忧民、忠心可鉴,时时北望朝廷却又无可奈何,看着滔滔潮水通向茫茫大海,甚至萌生了想外放去东方遨游的念头。南朝元嘉430年、450年、452年,宋帝刘义隆曾三次北伐,均以失败告终。龟山所在的盱眙城为兵家要冲之地,451年刘宋与北魏盱眙之战是史上以少胜多的著名战役,三千宋军血战一个月,最终击败北魏十万大军,史载“尸积如山,与城齐平”,何其惨烈!如今也没人会记起当时的情况,而那些残破的堡垒不知道是否还在,苏轼此时心生无限感慨,想要立马横刀、为国建功立业却遭排挤,但外放杭州后却别有一番建树,开创了诗歌的新天地。

林则徐把苏轼的“身行万里半天下”诗文作为闲章,可见其对苏轼《龟山》诗感同身受,并以苏轼为典范激励自己。第一次鸦片战争清廷战败,林则徐被贬流放新疆,此前还临危受命转往河南开封治理黄河决口水患。道光二十二年(1842),林则徐带病从古城西安出发,经古丝绸之路一路颠簸终于抵达新疆伊犁,虽遭流放但依旧时刻关心全国及国际局势,同时积极投身新疆屯边建设,协助伊犁将军布彦泰办理垦荒屯田,兴修水利工程,推广坎儿井和纺车。“但期绣陇成千顷,敢惮锋车历八城。”1845年初,林则徐不顾年高体衰,到南疆实地勘察,历勘库车、乌什、阿克苏、和阗、叶尔羌、喀什噶尔、喀喇沙尔、伊拉里克等南疆八城,其印章“遍历回疆八城”名副其实,当为此间心路写照。正是有新疆实地考察的详细资料,后来在“湘江夜话”中,林则徐将其历疆所得倾囊相授左宗棠,从而为左收复新疆打下很好基础,“因将所知关于西陲情形悉情相告,并授予自己就地所收集资料,因而为左(宗棠)奠立了后来经略西北的根基”。林则徐高瞻远瞩、深谋远虑,也是“塞防论”的先驱,“终为中国患者,其俄罗斯乎!吾老矣,君等当见之”。林则徐先知先觉、成功预见了沙俄对中国的侵略,语重心长地向国人发出防范沙俄侵略的警告。《寄酬梅生见赠五叠前韵》其四曰:“西域遍行三万里,斯游我亦浪称雄。”林则徐身处逆境不仅没有消沉意志,反而化悲恸为动力勇往直前,展现出乐观豁达的精神。无独有偶,苏轼被贬海南时有《六月二十日夜渡海》诗曰:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”又《别海南黎民表》诗云:“忽然跨海去,譬如事远游。”苏轼虽遭流放,却将其视为波澜壮阔的人生游历。历史上从孔子周游列国到张骞出使西域,到玄奘西天取经,从司马迁到杜甫到徐霞客,中华民族一直都有时代赋予的壮游诗歌。林则徐在新疆伊犁寿苏会有诗《壬寅腊月十九日,嶰筠先生寓斋作东坡生日,会者十一人,伊江所未曾有也,诗以纪之》曰:“若将壮游较今古,恐公犹恨未得周天涯……谪居一生过也得,公语旷达诚吾师。”可见在林则徐心目中,早已将苏轼奉为自己的老师,不断鞭策激励自己。

林则徐“身行万里半天下”印章印文

林则徐曾任厦门海防同知书记,后入张师诚幕府。嘉庆十六年(1811)林则徐进士及第,后历官翰林编修,江西及云南乡试考官,江南道监察御史,浙江杭嘉湖道、江南淮海道,后升任江苏按察使、署江苏布政使,陕西按察使、署陕西布政使,抵西安不久又擢江宁布政使、湖北布政使、河南布政使,后又调江宁布政使,擢河东河道总督,道光十二年(1832)任江苏巡抚,后署两江总督兼两淮盐政、湖广总督。道光十九年林则徐以钦差大臣赴广东领导禁烟运动,接任两广总督,因第一次鸦片战争清廷战败惨遭革职、流放新疆,赴戍之前又前往河南治水。林则徐“宠辱皆忘”,积极投身边疆建设,三年后朝廷诏还出任陕甘总督及陕西巡抚、云贵总督。道光三十年(1850),林则徐奉旨再次以钦差大臣身份赴广西镇压太平军起义,行至半路逝于广东普宁行馆,清廷晋赠太子太傅衔,谥号“文忠”。

苏轼于嘉祐二年(1057)进士及第,深受欧阳修赏识,初授河南福昌县主簿未赴任,后授大理评事、凤翔府签官,熙宁二年(1069)在京任殿中丞直史馆判官告院,后改权开封府推官,奉命通判杭州;后又改知密州、徐州、湖州。元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”而被贬为黄州团练副使,曾躬耕于黄州城内东坡,始号“东坡居士”,后迁汝州团练副使、起知登州,还朝任礼部郎中,迁起居舍人,升翰林学士知制诰。元祐四年(1089),苏轼以龙图阁学士充两浙西路兵马钤辖知杭州军事,其间疏浚杭州西湖并建堤,后还朝任翰林学士、知制诰兼侍读,后知颍州军州事,并疏浚颍州西湖。元祐七年(1092),苏轼知扬州军州事,后以兵部尚书召还,迁端明殿学士兼翰林侍读学士,授礼部尚书、左朝奉郎,后知定州军州事。绍圣元年(1094),苏轼被贬宁远军节度副使惠州安置,曾筑白鹤观新居欲以此终老,后移琼州别驾昌化军(属今海南岛)安置,曾于儋州筑桄榔庵。元符三年(1100)移廉州,旋改舒州团练副使、永州安置。行至英州,得旨奉朝奉郎提举成都玉局观。年底越南岭归,经虔州、真州,最后行至常州逝世,宋高宗时追赠苏轼为太师,宋孝宗时追谥“文忠”。

林则徐铜像

苏轼“历典八州,行程万里”,曾官至礼部、兵部尚书,在《龟山》诗中感叹世事浮沉之余,依旧襟怀坦荡,气势纵横万里。林则徐一生“历官十四省,统兵四十万”,足迹遍布大半个中国,行程远超万里,两度奉旨任钦差大臣,把苏轼诗句“身行万里半天下”作为人生格言入印,诚然以苏轼为师,用脚步丈量着祖国大地,不仅仅是行程上的万里、地域上的天下,其中更深含对国家百姓的无限热爱之情,以实际行动砥砺前行,为天下人谋福祉。苏轼跟林则徐一样文武双全,在政治、文化、水利等领域都卓有建树,逝世后都被追赠谥号“文忠”,各地多立有专祠、纪念馆等供人们凭吊瞻仰,他们宽广伟岸的磊落胸襟、乐观豁达的人生态度及高尚忠贞的爱国精神不断激励着后人。

(作者系中华诗词学会会员、福建省诗词学会医药界艺术委员会主任,原载《福州文史》2025年第1期)