委员荐书 |《中国建筑常识》

第四期

推荐人:叶斌(市政协经济建设委员会委员)

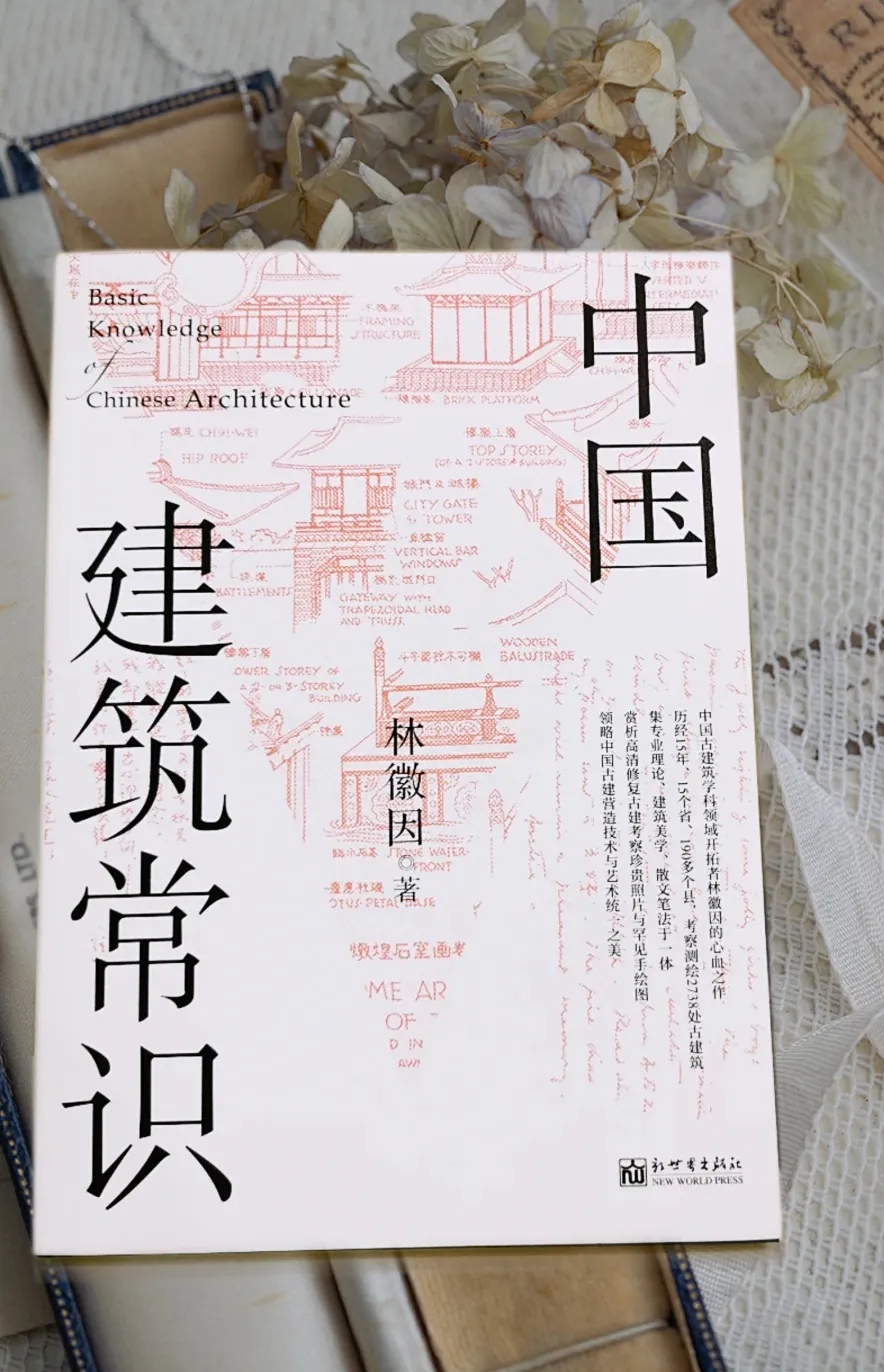

推荐书籍:《中国建筑常识》

作者:林徽因

出版社:新世界出版社

推荐理由:

提起民国福州一代才女林徽因,很多人的第一印象是最美人间四月天的诗意绽放,却忽略了她在建筑领域的卓越成就。而我要推荐的这本《中国建筑常识》,绝对能让你重新认识这位传奇女性,在那个女性从事建筑研究极为罕见的年代,她不仅做到了,还做得无比出色。作为建筑专业科班出身的我,再读《中国建筑常识》,仍然感慨林徽因曾经是如何把那些常人视作“老房子”的古建筑,在她的笔下化作流动的历史长卷;这位总被误读为“民国才女”的建筑师,是如何用手术刀般精准的文字剖开砖石肌理,让藏在飞檐斗拱里的文明密码重获新生。

在斗拱交错间遇见文明的指纹

读她写五台山佛光寺的发现,仿佛跟着梁思成爬上四十米高的梁架,看阳光透过千年尘埃照亮唐代题记。当她说“斗拱是中国建筑特有的灵魂”时,我才惊觉那些曾被忽略的木构件,原是文明演化的活化石:汉代斗拱如壮汉握拳刚劲质朴,宋代斗拱似文人舒展雅致含蓄,清代斗拱像仕女梳妆精巧繁复。她教会我用考古学家的眼光抚摸建筑:柱础上的莲瓣纹是佛教东传的印记,雀替上的卷草纹藏着江南园林的风骨,就连屋顶举折的弧度,都暗合着“天圆地方”的宇宙观。

当科学理性开出诗意的花

原以为建筑史会是枯燥的术语堆砌,却被她的文字惊出了神——写应县木塔“如云中仙子,俯视着人间烟火”,讲故宫角楼“像嵌在紫禁城护城河上的翡翠玉佩”。这个写过“你是人间四月天”的诗人,把科学考察写成了浪漫的探险:在河北正定开元寺,她发现唐代钟楼时的雀跃,像孩子捡到心仪的贝壳;在山西汾阳小庙里,她从清代重修的泥胎下剥离出宋代彩塑的激动,堪比考古学家发现青铜器上的铭文。她证明了最严谨的学术研究,也可以带着体温与心跳。

在砖石缝隙里看见女性的光芒

最让我震动的是字里行间藏着的女性觉醒:在那个“女子学建筑是笑话”的年代,她穿着旗袍爬梁上柱,在佛光寺的大梁上与蝙蝠共处,用手术刀清理彩塑时比对待珠宝更虔诚。当她写下“建筑是民族文化的结晶”时,何尝不是在为女性在硬核领域正名?她打破了“才女必是花瓶”的偏见,让建筑学成为可以与诗歌媲美的终身志业。书中那些手绘的建筑剖立面图,线条精准如工笔画,仿佛看见她伏在案头,用女性特有的细腻为文明建档。

合上书,从百米现代高楼俯视窗外,满城为数不多的仿古建筑突然有了新的意义——原来每一片琉璃瓦都是文明的接力,每一根廊柱都在诉说前人的智慧。林徽因教会我们:真正的文化自信,始于读懂祖先留在砖石上的情书。当我们学会用温柔而庄重的目光凝视这些“会说话的老房子”,便是对这位在建筑史中种下星光的女性,最好的致敬。

推荐研读这本书,下次再路过老建筑时,你一定会伫足沉思,近百年前那位穿着高跟鞋踩在梁架上的女子,如何让冰冷的砖石拥有了心跳。这或许就是《中国建筑常识》最动人的地方:它让我们在触摸历史的温度时,也触碰到了一个女性用一生书写的,关于热爱与超越的传奇。

在全球化与城市化的今天,当我们面对“千城一面”的困境时,她教会我们:真正的建筑创新,始于对本土文化基因的深度解码;而对建筑的最高尊重,是让每一块砖石都成为文明的对话者,而非沉默的标本。

从专业角度看,她的思想体系至今仍具生命力:建筑史研究需兼顾“技”与“道”,遗产保护要平衡“原真”与“发展”,设计实践应打通“传统”与“现代”——这些命题,正是林徽因留给当代城市建设建筑界的精神遗产。