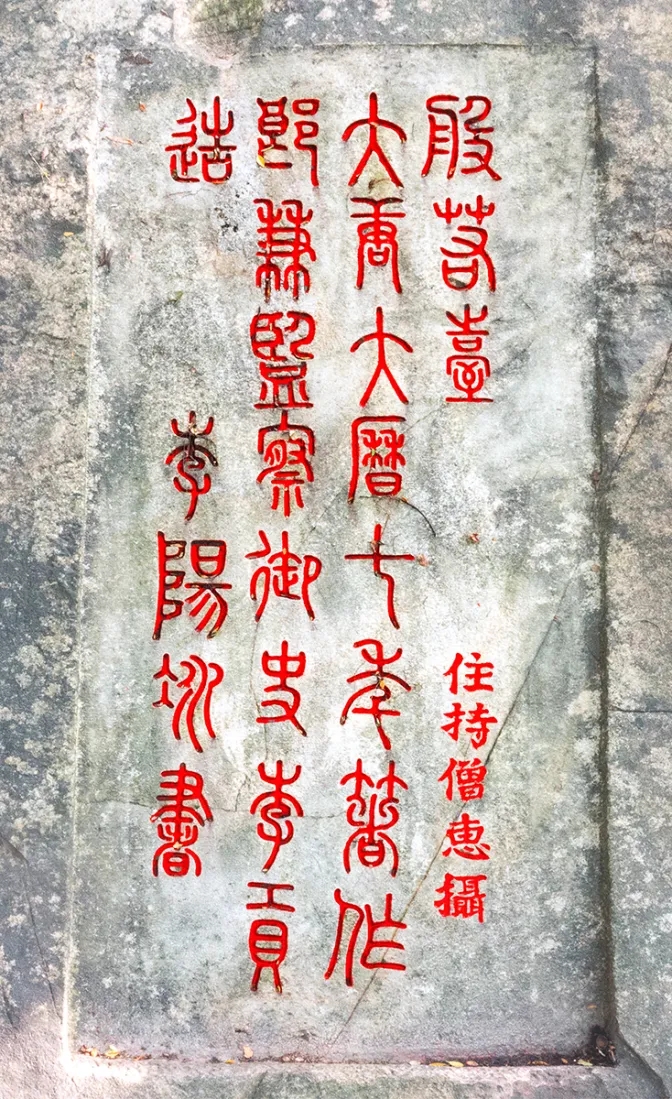

悦享福州文史|李阳冰般若台书刻

李阳冰“般若台”题刻

般若台,大唐大历七年著作郎兼监察御史李贡造。李阳冰书,住持僧惠摄。

这段石刻位于乌山的清泠台侧,采用小篆书写,是乌山上最古的题刻。据史料记载,此石刻完成于唐大历七年(772),至今已有超过1200年的历史,与浙江处州的《新驿记》、绍兴的《城隍记》、丽水的《忘归台铭》并称为天下四绝。原迹位于华严岩旁,20世纪70年代被毁,1982年福州市文物管理委员会根据馆存拓片于清泠台右上侧重镌了这部作品。书者李阳冰,字少温,为李白族叔,曾为李白作《草堂集序》。唐乾元时为缙云县令,官至将作监,唐代文学家、书法家。他善辞章,工书法,尤精小篆,自诩“斯翁之后,直至小生,曹喜、蔡邕不足也”。他笔下的篆书“劲利豪爽,风行而集,识者谓之仓颉后身”,被尊称为“篆圣”,与秦代李斯并称“大小李”。他的篆书,既深植于秦汉刻石的古典土壤,又在遒劲之中孕育出一种超凡脱俗的逸趣,享有“笔虎”的美誉。

般若台为一巨大岩石,据传古有沙门持《般若经》于此,日不释手,因是得名。般若,源自梵语,意指超越世俗的智慧。《般若台铭》的内容简洁明了,铭文为:“般若台,大唐大历七年著作郎兼监察御史李贡造。李阳冰书,住持僧惠摄。”康有为称“篆书大者唯有少温‘般若台’,体近咫尺,骨气遒正,精采冲融,允为楷则”。少温指的便是李阳冰。虽然李阳冰本人并未到过福州,但他的族人、任著作郎兼监察御史的李贡,在唐大历七年向他讨得“般若台铭”墨宝后勒于乌石山上。

乌山清泠台

《般若台铭》24字,名声久盛不衰。及至北宋末年,靖康之变骤起,宋哲宗之女吴国长公主偕同驸马潘正夫仓皇南渡,避乱途中特地驻足福州,寻访乌山之巅,只为一睹李阳冰篆书真容。

在乌山的霹雳岩处,公主与驸马留有石刻记述,文中写道:“靖康之间,金人犯阙,二圣北迁……循赣水走湘湖、濒南海而达闽川,馆于福唐之神光,因登乌石山,观李阳冰篆,乃得古人之遗意……”落款上驸马潘正夫之名跃然石上。在颠沛流离之时,仍能寄情于艺术,足见《般若台铭》之魅力非比寻常。今天,其影响力跨越朝代更迭,深入人心,成为历史长河中一道独特的风景线。

这段佳话,不仅彰显了李阳冰书法之不朽,亦折射出古人即便身处逆境,仍能坚守精神高地的执着与勇气。乌石山上的《般若台铭》,因此更添了几分传奇色彩。

(撰稿:林丽钦,原载2024年福州市政协文化文史和学习委员会编《福州摩崖石刻史话》)